Le résultat de toute expérience menée dans un laboratoire est dépendant de la qualité du matériel utilisé pour effectuer les expérimentations. Que vous travailliez avec des cellules, des tissus ou tout autre matériel biologique, vous devez faire attention à toutes les variables auxquelles seront exposées les échantillons tout au long de l’expérimentation.

Les cellules sont particulièrement sensibles à leur environnement immédiat. Si certaines perturbations peuvent provoquer des réponses radicales comme l’apoptose, d’autres entraînent des modifications plus discrètes mais significatives à long terme. Température, pH, niveau de confluence, exposition à la lumière, composition du milieu de culture : chacun de ces paramètres peut altérer les résultats expérimentaux s’il n’est pas soigneusement maîtrisé.

Il est certes difficile d’optimiser parfaitement les conditions in vitro et d’intégrer toutes les variables. Mais pour garantir la robustesse scientifique de vos données, chaque mesure compte.

L’oxygène est la molécule clé de la vie.

L’oxygène joue un rôle central dans l’ensemble des processus cellulaires essentiels, allant du métabolisme à la signalisation intracellulaire, en passant par le maintien de l’homéostasie redox. Toutefois, ce n’est pas la simple présence d’oxygène qui est déterminante pour les organismes vivants, mais bien la concentration précise à laquelle il est disponible.

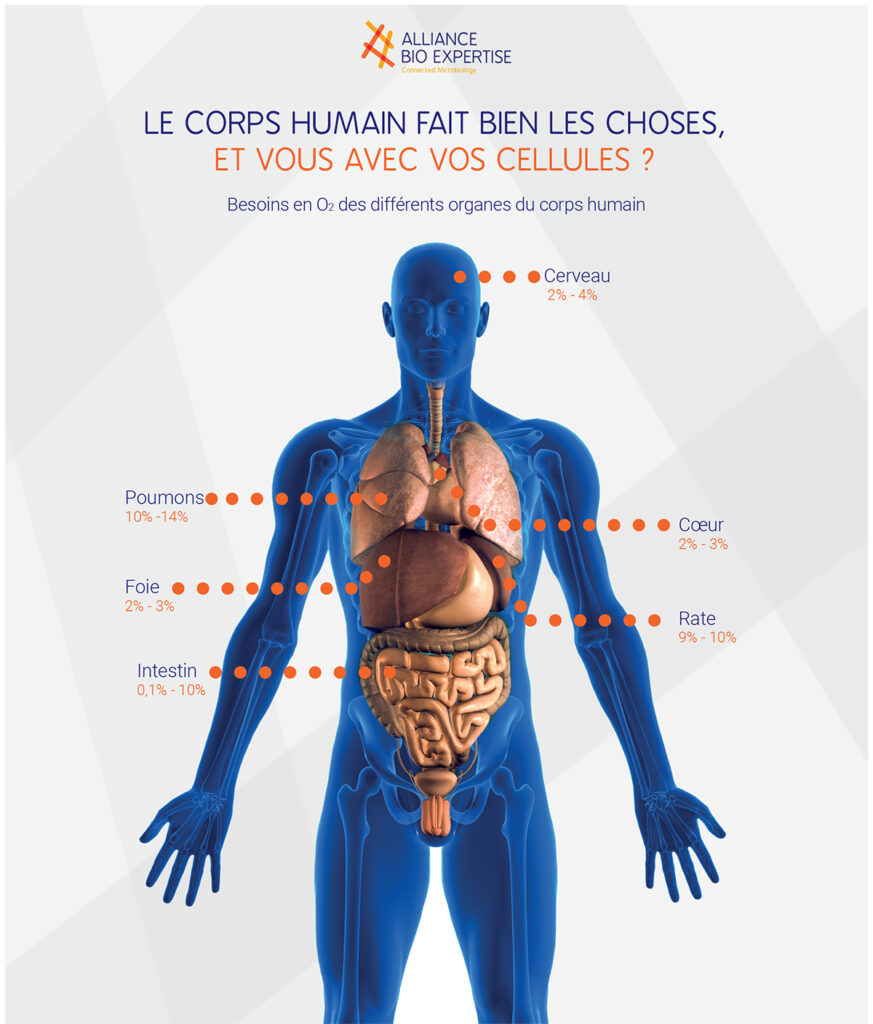

Les fonctions cellulaires s’exercent de manière optimale dans des plages d’oxygène relativement étroites, spécifiques à chaque type cellulaire. Par exemple, les cellules épithéliales pulmonaires évoluent dans un environnement contenant environ 10 à 14 % d’oxygène, tandis que les neurones cérébraux fonctionnent dans des concentrations bien plus faibles, de l’ordre de 2 à 4 %. Autrement dit, soumettre les cellules à des concentrations d’oxygène supérieures ou inférieures à leur niveau physiologique peut entraîner des effets complexes, difficilement traçables et encore moins interprétables de manière fiable.

Une telle perturbation, induite par des taux d’oxygène non physiologiques, compromet la validité des résultats et laisse toute conclusion expérimentale ouverte à interprétation.

Au niveau cellulaire, la détection de l’oxygène se produit via les chimiorécepteurs. Ils fonctionnent en régulant les taux cardiovasculaires et ventilatoires. Lorsque la disponibilité en oxygène est compromise, une cascade de systèmes chimio-sensoriels modulent la circulation sanguine, la ventilation pulmonaire et la perfusion afin d’optimiser l’apport d’oxygène aux cellules et aux tissus. Ces réactions reposent sur la fonction des corps carotiques dans la circulation artérielle ainsi que des corps neuro-épithéliaux dans les voies respiratoires.

Il existe plusieurs réactions cellulaires :

Certaines cellules, comme les cellules musculaires lisses des vaisseaux, réagissent de manière très rapide à une baisse de l’oxygène. Dans les artères pulmonaires, cette hypoxie déclenche un phénomène de vasoconstriction. Ce mécanisme débute par l’inhibition des canaux potassiques, ce qui modifie le potentiel membranaire et entraîne l’ouverture de canaux calciques sensibles au voltage. L’élévation du calcium intracellulaire qui en résulte provoque alors la contraction des cellules musculaires.

Dans d’autres territoires, comme les vaisseaux coronaires ou cérébraux, l’hypoxie induit au contraire une vasodilatation, afin d’augmenter l’apport en oxygène aux tissus. Cette réponse est en partie médiée par l’ouverture des canaux KATP des cellules musculaires lisses, activés par la chute de production d’ATP en contexte hypoxique.

Au-delà de ces réponses immédiates, l’hypoxie engage des adaptations cellulaires plus globales. Elle active des protéines sensibles à l’oxygène et régule l’expression de gènes impliqués dans la survie et le métabolisme. L’objectif est double : améliorer l’efficacité des voies de production d’énergie en l’absence d’oxygène (notamment via l’augmentation de la glycolyse anaérobie), et limiter la dépense énergétique en réduisant temporairement les fonctions les plus coûteuses. La synthèse des protéines, ainsi que la transcription de l’ADN et de l’ARN, sont ainsi rapidement ralenties, tandis que l’énergie est prioritairement dirigée vers les fonctions vitales telles que le maintien des gradients ioniques (Na/K) et la régulation du calcium intracellulaire.

À l’inverse, une exposition à une concentration élevée d’oxygène – comme c’est le cas en culture cellulaire à 21 % d’O₂, ce qui constitue une forme d’hyperoxie – peut s’avérer toxique. Elle favorise la formation de dérivés réactifs de l’oxygène (ROS), entraînant des dommages à l’ADN, une peroxydation des lipides membranaires, et l’activation de voies inflammatoires et pro-apoptotiques.

Les exemples ci-dessus de réactions cellulaires à des concentrations variées en oxygène mettent en évidence la sensibilité et la flexibilité de ces systèmes. Dans le même temps, cela indique que l’introduction de cellules présentant des facteurs de stress (par exemple dans des conditions hyperoxiques dans un incubateur à CO2 classique), incitera les cellules à réagir de manière non physiologique. Ces réactions peuvent être très profondes et dans le pire des cas, irréversibles. La sensibilité cellulaire doit être bien comprise afin de distinguer les vraies réactions liées aux conditions expérimentales et ce qui n’est que la conséquence de conditions de culture cellulaire inappropriées.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme pour

la recherche en Hypoxie :

👉 Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions pour la recherche ? Contactez-nous dès maintenant :

Contact :

« * » indique les champs nécessaires